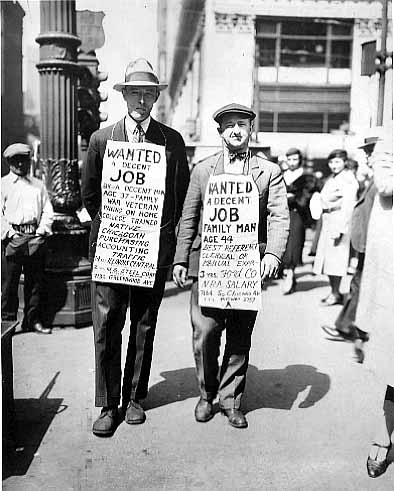

La recessione mondiale, inaugurata nell’ottobre 1929 dal “giovedì nero” di Wall Street, raggiunge velocemente l’Italia.

Nel periodo 1929-1933, nel nostro Paese il numero dei disoccupati triplica, il reddito nazionale cala del 6,5 per cento e quello pro capite dell’8,4 per cento, la produzione manifatturiera scende del 14,5 per cento e quella di autovetture si dimezza, i salari perdono quasi il 20 per cento del loro valore e l’indice dei prezzi circa il 15 per cento.

La Confederazione generale dell’industria (Confindustria) spinge le aziende ad accordarsi per ridurre il più possibile la concorrenza, ma tale manovra, in un contesto che già vede la tendenza alla concentrazione delle imprese e alla formazione di monopoli, non fa che accentuare quelli che sono i difetti tipici dell’industria nazionale: insufficiente specializzazione, arretrata tecnologia, elevati costi di produzione, alti prezzi sul debole mercato interno, bassi volumi di produzione e di vendite, scarsa competitività.

Tra il 1932 e il 1934,

il regime adotta provvedimenti che assecondano l’indirizzo confindustriale:

la legge sui consorzi obbligatori, che vincola gli esercenti di uno stesso

ramo d’attività ad unirsi; la legge che subordina la realizzazione

dei nuovi impianti e l’ampliamento dei vecchi ad una concessione

governativa, così da impedire spontanee iniziative nei settori

consorziati; l’istituzione dell’Iri (Istituto

per la ricostruzione industriale), per salvare le banche d’interesse

nazionale prostrate dai crediti inesigibili, partecipare alla gestione

finanziaria delle industrie ed intervenire a sostegno delle aziende in

difficoltà; la legge che, riprendendo i principi del “corporativismo”,

secondo i quali imprenditori e lavoratori sono considerati subalterni

agli “interessi della nazione” e pertanto devono inquadrarsi

in un medesimo organismo, dichiara le corporazioni organi dello Stato.

E’ in questo quadro che emerge un nucleo ristretto di potentati industriali, in grado di determinare l’indirizzo dei principali settori: la Montecatini nel settore chimico, la Edison in quello elettrico, la Pirelli in quello della gomma e, naturalmente, la Fiat in quello metalmeccanico. In particolare, la holding di Giovanni Agnelli prosegue la sua espansione, assorbendo la Scat-Ceirano, specializzata nella costruzione di veicoli industriali, e l’Itala e l’Omat, produttrici di automobili; inoltre, grazie all’intervento in prima persona di Mussolini, sventa l’apertura di uno stabilimento Ford in Italia e sigla un accordo con l’Urss per importare materie prime a prezzi convenienti ed esportare impianti per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e fusioni in lega leggera.