Alla rivoluzione russa s’ispira Antonio Gramsci, esponente dell’ala socialista rivoluzionaria che, nel maggio del 1919, fonda a Torino il giornale L’Ordine nuovo. Durante l’occupazione delle fabbriche, egli pone al centro della propria elaborazione teorica i soviet, gli organismi eletti dai lavoratori russi con il metodo della democrazia diretta che costituiscono il perno della rivoluzione: pensando di applicare quest’esperienza alla realtà italiana, egli propone che gli operai affidino la guida dell’agitazione ai Consigli di fabbrica anziché alle Commissioni interne e che si diano come obiettivo la gestione autonoma degli stabilimenti invece che il semplice controllo sulla produzione.

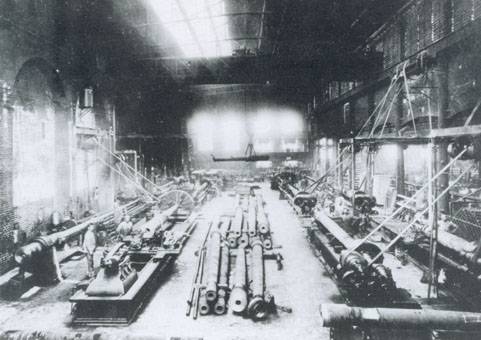

Mentre la proposta di Gramsci consegue un vivo consenso tra gli operai torinesi (i primi Consigli di fabbrica d’Italia nascono proprio a Torino, a partire dalla Fiat Centro: in vari stabilimenti, ogni officina e squadra di lavoro, gli operai nominano i propri commissari e questi ultimi confluiscono nei Comitati di reparto, il cui insieme forma il Consiglio di fabbrica), il primo ministro, il liberale Giovanni Giolitti, paventando una svolta rivoluzionaria dell’occupazione in corso, organizza una mediazione tra la Cgdl, la cui direzione è in prevalenza d’orientamento riformista, e la Lega industriale.

Il 19 settembre 1920, le parti si accordano per firmare il contratto: i lavoratori ottengono la regolare retribuzione del lavoro svolto durante l’occupazione, un congruo aumento salariale, sei giorni di ferie pagati l’anno ed un’indennità in caso di licenziamento; da parte sua, il governo s’impegna a presentare alla Camera una proposta di legge che sancisca il controllo sindacale sulla produzione, ma non manterrà mai tale promessa.

|

|