Il termine “Resistenza” è utilizzato in Italia soltanto dopo la Liberazione, derivato dal francese “Resistence”, ed anche la parola “partigiano”, traduzione dello slavo “partizan”, si afferma in modo tardivo.

Durante la guerra, i partigiani italiani si autodefiniscono “ribelli”, mentre sono chiamati “banditi” dai nazifascisti e “patrioti” dagli Alleati.

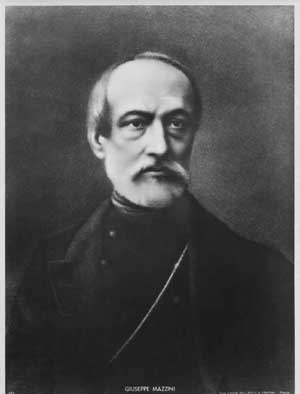

Il comune riferimento ideale, talvolta affermato talaltra negato, di chi partecipa alla Resistenza è il Risorgimento - dalle guerre d’indipendenza alle cinque giornate di Milano, dal 1799 napoletano a Mazzini, che tra l’altro è stato il primo a teorizzare la guerra per bande-, se non altro per l’analogia dovuta all’occupazione straniera e alla divisione politica dell’Italia. D’altronde, proprio come il Risorgimento, la Resistenza è opera di una minoranza.

La Resistenza evidenzia quelli che Piero Gobetti ha definito “gli antichi mali d’Italia”: la disabitudine alla lotta politica, l’indifferenza per i valori istituzionali, l’incapacità di assumere responsabilità civili, l’inclinazione al conformismo, al compromesso e alla demagogia.

Così, nella minoranza che la anima, la Resistenza manifesta virtù quali l’impegno politico ed il senso di responsabilità civile, l’intransigenza morale ed etica e la capacità di rinunciare a qualcosa di proprio, se il caso anche alla vita, in nome di un bene superiore:

come ha affermato Giorgio Agosti, la Resistenza è “qualcosa di serio e di pulito”, che in questo Paese accade una volta ogni secolo.